中国文化知识100题(附答案):轻松掌握中华文明精髓,快速提升文化素养

中华文明像一条奔流不息的长河,从遥远的过去流淌至今,承载着五千年的智慧结晶。我们站在这条河流的岸边,既能看到上游沉淀的历史底蕴,也能感受到下游涌动的时代活力。

中华文明五千年发展脉络

从新石器时代的仰韶文化开始,中华文明就展现出独特的生命力。夏商周三代奠定了礼乐文明的基石,青铜器上的铭文记录着早期国家的雏形。秦汉时期建立起大一统帝国,书同文、车同轨的政策让不同地域的人们开始共享同一种文化基因。

记得参观陕西历史博物馆时,那些精美的商周青铜器让我震撼。它们不仅是祭祀用具,更像是一部立体的史书,默默诉说着三千年前的社会面貌。

唐宋时期堪称中华文明的黄金时代。长安城里的胡商与诗人擦肩而过,丝绸之路上的驼铃声响彻千年。这个阶段的文化开放而自信,就像李白诗中描绘的那样气象万千。明清时期的文化更加精致内敛,江南园林的一步一景都蕴含着深刻哲学思考。

传统文化核心价值体系

仁义礼智信构成了传统价值观的核心框架。这些理念不仅写在典籍里,更融入日常生活的每个细节。儒家思想强调的社会责任,道家崇尚的自然之道,共同塑造了中国人的精神世界。

孝道文化在传统价值中占据特殊地位。它不仅是家庭伦理的基石,更延伸到对师长、对国家的忠诚。这种由近及远的爱,形成了一种独特的情感传递模式。

中庸之道或许是最容易被误解的哲学概念。它不是在提倡平庸,而是在追求恰到好处的平衡。就像烹饪讲究火候,艺术讲究留白,生活也需要掌握分寸感。

地域文化特色与民族融合

中国的地理多样性造就了丰富多彩的地域文化。江南水乡的温婉与西北大漠的豪放形成鲜明对比,这些差异非但没有造成隔阂,反而丰富了整体文化图景。

少数民族文化为中华文明注入鲜活色彩。藏族的唐卡艺术,苗族的银饰工艺,蒙古族的那达慕盛会,都是文化百花园中的瑰宝。各民族在长期交往中相互学习,形成了你中有我的和谐局面。

方言的多样性令人惊叹。同一个汉字在不同地区可能有完全不同的发音,这种语言上的差异反而成为文化认同的重要标志。保护方言就是在保护文化的多样性。

文化传承与创新发展

传统文化的生命力在于不断创新。故宫的文创产品让古老文物走进现代生活,汉服运动让传统服饰焕发新生。这些创新不是对传统的背叛,而是让经典与时代对话的有效方式。

数字技术为文化传播打开新天地。通过VR技术,人们可以身临其境地参观敦煌壁画;借助短视频平台,传统戏曲找到年轻观众。科技与文化的结合,让古老智慧以更生动的方式传承。

在全球化的今天,中国文化既要保持本色,也要与世界对话。这种平衡需要智慧,更需要开放的心态。传统文化的现代化转型,实际上是在寻找过去与未来的最佳连接点。

翻开这本《中国文化知识100题》,就像打开一个精心设计的文化宝盒。每道题目都是通向传统文化的一扇小窗,透过它们能看到中华文明的万千气象。

题目类型与难度分布

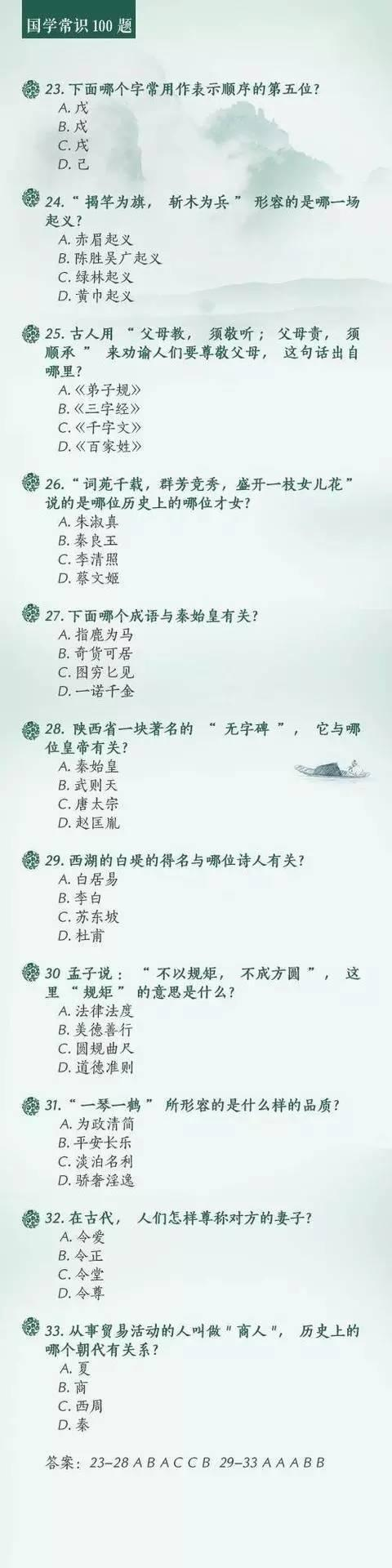

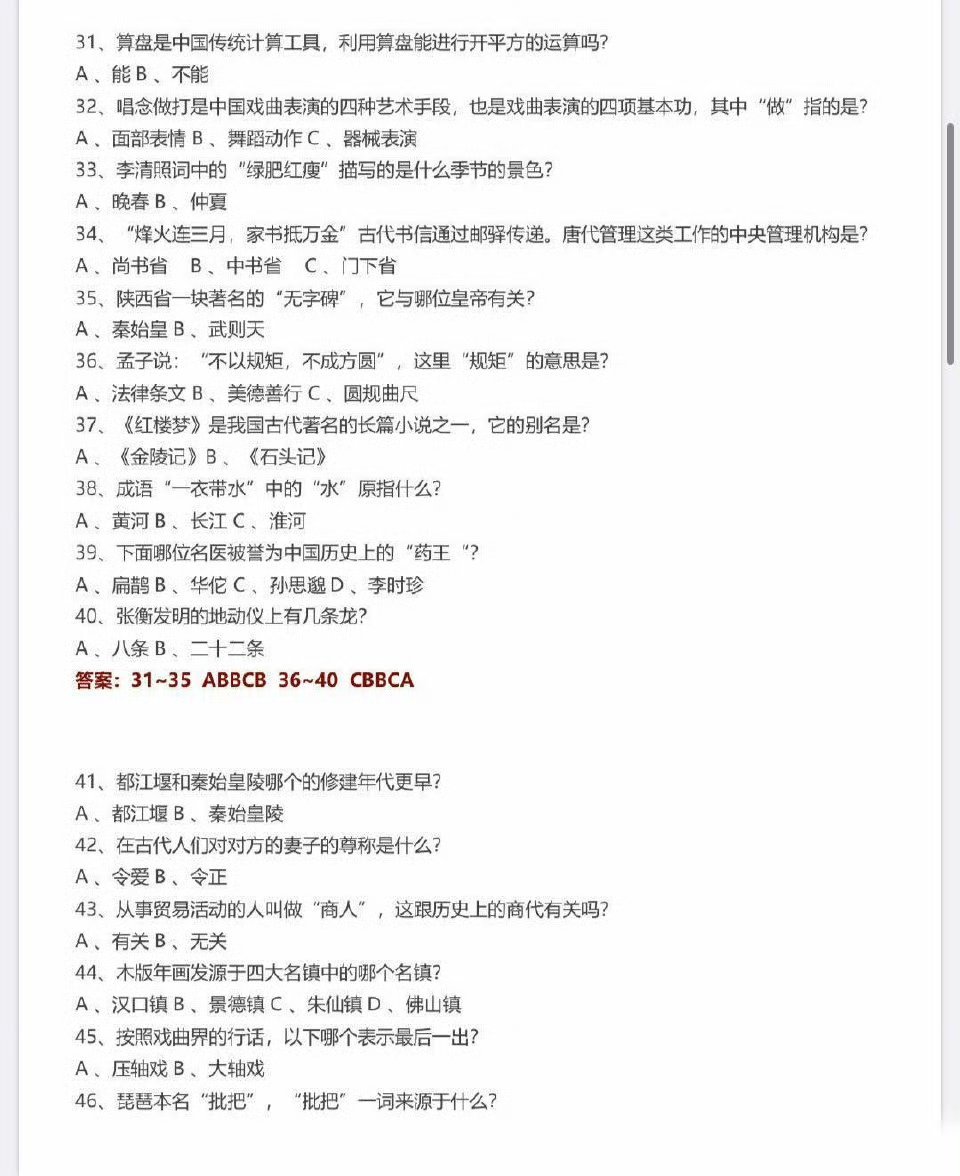

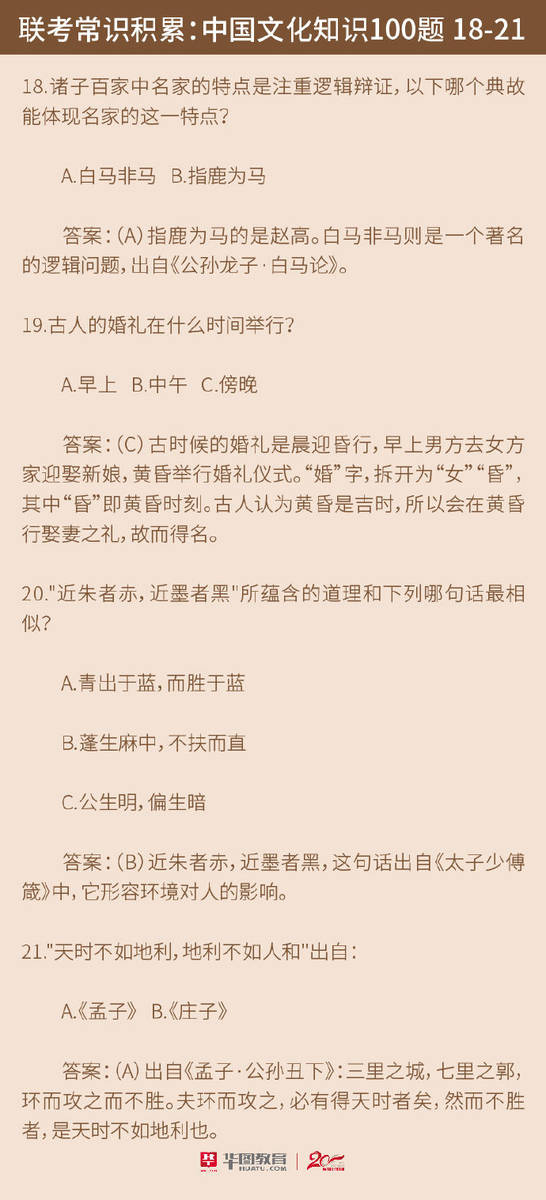

题库采用多样化的题型设计,既有基础的选择题,也有需要深入思考的简答题。选择题主要考察文化常识,比如“中国四大发明不包括以下哪项”这类题目,难度适中,适合初学者建立知识框架。

填空题往往涉及具体细节,例如“《诗经》共收录诗歌___篇”。这类题目需要更扎实的知识储备,但不会刻意刁难。我记得去年帮朋友准备文化测试时,就发现填空题最容易暴露知识盲区。

简答题设计得很有层次。有些题目只需简要概括,比如“简述端午节的主要习俗”;有些则需要展开论述,如“分析儒家思想对现代社会的影响”。这种梯度设计让不同水平的读者都能找到适合自己的挑战。

难度分布呈现金字塔结构。基础题约占60%,中等难度30%,高难度题目控制在10%左右。这样的安排既保证了学习成就感,又为深入探索留出空间。

知识领域覆盖范围

题库内容横跨多个文化维度。历史哲学部分从夏商周三代一直延伸到近现代,重点突出各个时期的代表性思想和事件。文学艺术板块既关注唐诗宋词等雅文化,也收录民间戏曲、传统工艺等俗文化精华。

民俗与科技章节特别贴近生活。你会看到关于二十四节气的题目,也会遇到中医养生知识的考察。这种编排打破了“阳春白雪”与“下里巴人”的界限,让文化以更立体的方式呈现。

地域文化题目设计得很用心。不仅包括主流的中原文化,还涉及少数民族的传统习俗。比如有道题目问“那达慕大会是哪个民族的传统活动”,这种设计有助于读者建立更全面的文化认知。

典型题目示例分析

来看这道经典题目:“‘四书五经’中的‘四书’包括哪些著作?”表面看是考察典籍知识,实际上是在测试对儒家思想体系的理解。正确答案《大学》《中庸》《论语》《孟子》构成了儒家教育的基础框架。

另一道关于京剧脸谱的题目很有意思:“红色脸谱通常代表什么性格特征?”这道题将视觉艺术与文化象征巧妙结合。红色象征忠勇,这个知识点背后是中国传统色彩哲学的体现。

有道题目让我印象深刻:“解释‘和而不同’的文化内涵。”这不仅是考察概念记忆,更是在引导思考中国传统价值观。回答时需要结合历史典故和现实意义,展现这一理念的时代价值。

答题技巧与注意事项

建立知识网络比死记硬背更重要。比如看到关于“丝绸之路”的题目,可以联想到相关的历史人物、贸易物品、文化交流等多方面内容。这种联想式学习能让知识点相互支撑。

审题时要特别注意限定词。题目中“主要”、“最早”、“不包括”这些关键词往往决定答案方向。我注意到很多人在练习时会忽略这些细节,导致不必要的失分。

遇到不确定的题目,可以先从文化常识角度推理。中国传统文化的内在逻辑性很强,很多题目都可以通过理解文化规律来推导答案。这种方法比盲目猜测更有效。

时间分配需要合理规划。建议先完成有把握的题目,对难题做好标记留待后续处理。保持平稳的答题节奏,往往比急于求成效果更好。

答案解析部分值得仔细研读。每道题目的解析不仅说明正确选项,还会延伸相关文化背景。把这些延伸内容记录下来,能有效扩大知识面。

触摸中国文化的脉络,历史与哲学就像两条交织的主线。它们塑造了民族的思维方式,也定义了文明的精神气质。读懂这些,才算真正走进了中华文化的内核。

重要历史事件与人物

历史长河中,某些时刻永远改变了文明的走向。武王伐纣不仅是朝代更替,更确立了“以德配天”的政治理念。这个事件背后,是周人对治国之道的全新思考。

秦始皇统一六国那段历史特别值得玩味。书同文、车同轨,这些措施看似简单,实际奠定了中国大一统的文化基础。我记得在博物馆看到秦代量器时,突然理解标准化对文化传承的意义。

唐宋时期的人物群像格外耀眼。李白杜甫的诗歌,苏轼王安石的政见,都在各自领域留下深刻印记。他们不是孤立的天才,而是时代土壤培育的果实。理解这些人,需要回到他们生活的历史场景。

近现代的转型期同样关键。从洋务运动到新文化运动,中国人对传统的反思与重塑从未停止。这些探索虽然曲折,但为今天的文化复兴积累了宝贵经验。

儒家、道家、法家思想精髓

儒家思想最打动我的是其入世情怀。“修身齐家治国平天下”不是空谈,而是一套完整的成长路径。孔子说的“己所不欲勿施于人”,至今仍是处理人际关系的黄金法则。

道家智慧提供另一种生活可能。老子强调“道法自然”,庄子追求“逍遥游”,这些思想在现代社会显得尤为珍贵。面对快节奏生活,道家教我们学会适时放下。

法家的现实主义很有特色。韩非子的法治思想虽然严苛,但对制度建设有重要贡献。三种思想看似对立,实际在历史中经常互补共存。中国文化的包容性在这里充分展现。

传统礼仪与道德规范

传统礼仪远不止表面形式。《礼记》记载的各种规范,核心都在表达对人的尊重。比如饮酒礼中的长幼次序,体现的是代际和谐的价值追求。

孝道观念需要辩证看待。传统的“父母在不远游”在现代社会确实需要调整,但孝敬长辈的精神内核依然重要。我祖母至今保留着每周给曾祖母扫墓的习惯,这种情感联结超越时代。

“仁义礼智信”五常构成道德基石。它们不是僵硬的教条,而是动态的价值指南。在现代语境下重新诠释这些规范,能让传统美德焕发新的生命力。

历史文化遗产保护

保护文化遗产就是守护民族的记忆。长城故宫这样的标志性建筑自然重要,但那些默默无闻的民间遗存同样珍贵。去年探访一个即将消失的古村落,村民自发保护祖宅的故事让我深受触动。

数字化技术为保护工作打开新思路。通过3D建模保存文物现状,利用数据库整理古籍资料,这些方法让文化遗产获得“数字生命”。科技与传统的结合,可能比我们想象的更美妙。

活态传承是最理想的保护方式。非遗技艺需要传人,历史建筑需要合理利用。让文化遗产融入现代生活,它们才能真正活下去。这个平衡需要不断探索,但值得全力尝试。

翻开中国文化的另一面,文学艺术与民俗生活就像呼吸般自然存在。它们不需要刻意学习,却深深融入每个人的成长记忆。从诗词歌赋到节庆习俗,这些看似日常的内容,其实承载着最真实的文化基因。

古典文学名著赏析

《红楼梦》不只是一部小说,更像一座精雕细琢的园林。曹雪芹笔下的每个角色都鲜活立体,林黛玉的诗词、王熙凤的机敏,都成为文化符号。记得第一次读到大观园结诗社的章节,突然明白为什么说这本书是“中国封建社会的百科全书”。

唐诗宋词有种奇妙的穿透力。李白的“举杯邀明月”豪放不羁,杜甫的“朱门酒肉臭”沉痛深刻,苏轼的“明月几时有”豁达通透。这些诗句跨越千年依然能引起共鸣,或许因为它们捕捉了人类共通的情感体验。

四大名著各有千秋。《西游记》的奇幻外壳下是修行悟道的隐喻,《水浒传》展现草莽英雄的悲壮,《三国演义》则充满权谋智慧的较量。它们共同构成中国人精神世界的底色。

传统艺术形式介绍

京剧的脸谱艺术很有意思。红脸关公代表忠义,白脸曹操象征奸诈,这种视觉语言让观众瞬间理解角色特质。去年在北京老戏院看《霸王别姬》,即使听不懂唱词,也能通过表演感受到那份悲怆。

中国画追求“意境”胜过形似。山水画中的留白不是空白,而是想象空间。齐白石的虾看似简单几笔,却活灵活现。这种写意美学影响着中国人的审美取向。

书法更是独特的艺术形式。王羲之的《兰亭序》被誉为天下第一行书,不仅是字写得好,更在于那种随性自然的书写状态。练过书法的人都知道,运笔时的呼吸节奏会影响字的气韵。

节日习俗与民间传说

春节的习俗特别能体现文化传承。贴春联、放鞭炮、吃年夜饭,每个环节都充满象征意义。我家至今保留着除夕守岁的习惯,虽然现在多是边看春晚边聊天,但家人团聚的核心始终没变。

中秋节的月亮传说很美。嫦娥奔月、吴刚伐桂这些故事,给天上的明月赋予人情味。小时候总以为真的能看到月亮上的玉兔,这种天真的想象本身就是文化熏陶的一部分。

端午节的起源有多重解释。纪念屈原的说法最流行,但也有祛病防疫的原始含义。无论哪种解释,赛龙舟、吃粽子的习俗都延续下来,成为连接古今的文化纽带。

非物质文化遗产

非遗保护最近越来越受重视。皮影戏、剪纸、刺绣这些手艺,曾经觉得土气,现在发现它们蕴含的智慧。在陕西看过老艺人表演华县皮影,幕布上跳跃的身影配上高亢的唱腔,确实震撼。

二十四节气是活的文化遗产。不只是历法,更指导着农业生产和日常生活。奶奶至今按节气准备当季食物,清明吃青团,立秋要贴膘,这些习惯让现代生活依然保留着自然节律。

方言戏曲面临传承困境。越剧、黄梅戏、川剧等地方剧种,正在失去年轻观众。但我在苏州听过一次评弹,软糯的吴语配上三弦声,突然理解为什么说“乡音是最深的乡愁”。保护这些声音,就是在保护文化的多样性。

中国古代的科技成就常被低估,其实它们早已融入日常生活的每个角落。从改变世界的四大发明到寻常人家的生活窍门,这些智慧不仅实用,更体现着中国人独特的思维方式。科技与生活从来不是割裂的,而是像茶与水般交融在一起。

四大发明及其影响

造纸术的出现彻底改变了知识传播方式。在竹简时代,一部《史记》要搬好几车,蔡伦改进造纸术后,书籍变得轻便易得。记得在博物馆看到汉代麻纸,粗糙的质地却承载着文明的飞跃。

印刷术让文化普及成为可能。雕版印刷的佛经、活字印刷的典籍,知识不再被少数人垄断。有意思的是,毕昇的泥活字虽然先进,但木活字和铜活字在实际应用中更常见,这种因地制宜的变通很符合实用主义精神。

指南针的故事充满意外之美。最初的风水罗盘用于堪舆,后来航海者发现它能指引方向。郑和下西洋的船队依靠水浮针导航,这种从神秘到实用的转变,体现着中国人对技术的灵活运用。

火药的命运最具戏剧性。炼丹家追求长生不老,却意外发明了火药。从烟花爆竹到军事武器,同一项发明既创造美又带来毁灭。这种双重性提醒我们,技术本身无所谓善恶,关键看人怎么使用。

传统医学与养生之道

中医讲究整体观,头痛可能医脚。经络学说看似玄妙,但针灸在海外越来越受认可。我认识一位法国朋友,他因为西医治疗无效的偏头痛,尝试针灸后竟然好转,这让我重新思考传统医学的价值。

《黄帝内经》不全是治病方剂,更多是生活哲学。“上医治未病”的理念,强调预防重于治疗。春夏养阳、秋冬养阴的养生原则,其实与现代预防医学不谋而合。

中药配伍的智慧很精妙。君臣佐使的组方原则,就像指挥交响乐团。每味药各司其职,相互制约又协同作用。奶奶的厨房里总备着枸杞、红枣,这些药食同源的食材,是中国人最朴素的健康智慧。

古代科技成就

都江堰让我感受到古人的工程智慧。李冰父子的无坝引水设计,完美顺应自然规律。两千多年过去,它仍在灌溉成都平原。这种“道法自然”的工程理念,或许比现代某些对抗自然的水利工程更可持续。

天文观测的成就令人惊叹。郭守敬制定的《授时历》,其精确度领先世界三百年。古人观星不只为农耕,更在寻找天地人的和谐。紫禁城的布局对应北斗七星,这种宇宙观渗透在每个细节里。

传统纺织技术藏着不少惊喜。提花机的程序控制原理,堪称古代计算机。宋代的缂丝工艺,至今难以被机器完全替代。这些技艺证明,古人的技术创新同样充满巧思。

生活智慧与实用技艺

二十四节气是活的农业教科书。谷雨前后种瓜点豆,霜降来临腌菜储粮,这些农谚凝结着千年观测经验。虽然现在住在城市,但每到立夏还是会想起儿时外婆煮的立夏蛋,那种顺应天时的生活节奏让人安心。

传统建筑的气候适应性很智慧。徽派建筑的天井采光通风,北方四合院的围合保暖,岭南骑楼的遮阳避雨,都是针对当地环境的巧妙设计。去年在山西看到的窑洞,冬暖夏凉的特性胜过空调,这种就地取材的智慧值得现代建筑学习。

家常菜里的科学道理常被忽略。炒菜前炙锅防止粘锅,和面时饧面增加韧性,这些厨房小窍门都有物理化学原理。中国人说“火候”很难翻译,因为它包含温度、时间、经验的综合判断,这种模糊中的精确,正是生活智慧的精华。

掌握中国文化知识不是死记硬背,而是找到适合自己的学习节奏。就像品茶需要合适的温度,学习也需要恰当的方法。我见过有人把这一百道题背得滚瓜烂熟却依然不得要领,也有人通过巧妙的学习路径真正理解了文化精髓。

高效学习方法指导

把学习变成日常习惯比突击记忆更有效。每天花十五分钟浏览几道题目,就像喝茶一样自然。我习惯在早餐后看两道题,这个习惯坚持了三个月后,发现那些知识点已经深深印在脑海里。

理解背后的文化逻辑比记住答案更重要。比如问到“清明节的习俗”,不仅要记住扫墓、踏青,还要明白中国人对生死、自然的独特理解。这种深层理解会让你在遇到类似题目时游刃有余。

建立知识关联网络很关键。把孔子与儒家思想、端午节与屈原联系起来,形成一个知识地图。我常用思维导图把相关知识点串联起来,这样遇到综合类题目时就能迅速调动整个知识体系。

分组学习效果出奇地好。把一百道题按主题分成十组,每周专注一个主题。文学艺术类可以放在一起学,历史哲学类另成一组。这种聚焦式学习能帮助大脑建立清晰的分类系统。

答案解析与错题整理

每道题的解析都是文化小课堂。不仅要看正确答案,还要理解为什么其他选项不对。比如“中国古代四大发明”这道题,了解为什么丝绸、瓷器不算在内,比单纯记住四大发明更有价值。

制作个人错题本是个好习惯。我用红色标记总是记混的知识点,比如各个朝代的代表性成就。每隔一周回顾这些标记内容,发现那些曾经困扰我的知识点渐渐变得清晰。

理解错误背后的原因很重要。是记忆偏差还是概念混淆?有次我把“京剧四大名旦”记成了“四大花脸”,后来专门去看了相关纪录片,才发现旦角和花脸的区别如此明显。

在线测试平台推荐

“国学网”的测试系统很专业。它的题库不仅包含基础知识点,还有拓展性的思考题。我特别喜欢它的计时功能,能模拟真实的知识竞赛环境。

“中华文化云课堂”适合循序渐进的学习。它的测试分为初级、中级、高级,每个级别都有详细的能力分析报告。上次测试后,系统建议我加强宋代文学方面的学习,这个提醒很精准。

一些移动应用让学习变得便捷。“每日国学”APP可以随时随地做题,它的错题自动归集功能很实用。等公交的几分钟里做几道题,碎片时间就这样被有效利用起来。

拓展学习资源获取

故宫博物院的线上资源是个宝库。高清数字文物配上专业解说,比实地参观收获更多。我通过它的“文物里的故事”栏目,对很多文化知识点有了直观理解。

各地博物馆的虚拟展览值得关注。去年在陕西历史博物馆的线上展厅,看到何家村窖藏金银器的细节,这些实物帮助我记住了唐代工艺的特点。

专业学者的公开课能提供深度视角。北大田晓菲教授的《中国文化导读》系列,把看似枯燥的知识点讲得生动有趣。她解读《诗经》的角度,让我对先秦文化有了全新认识。

地方文化机构的资源常被忽略。去年参加了一个线上非遗讲座,来自景德镇的老师傅演示青花瓷绘制技艺,这种第一手的经验分享比任何教科书都来得鲜活。