生活常识百科大全题目:掌握这些日常智慧,让生活更从容省心

每天清晨煮鸡蛋时,你有没有想过为什么冷水下锅的鸡蛋不容易裂开。这类看似简单的生活小知识,其实构成了我们所说的生活常识题目。它们像空气般存在于日常每个角落,却常常被我们忽略其重要性。

生活常识题目的定义与重要性

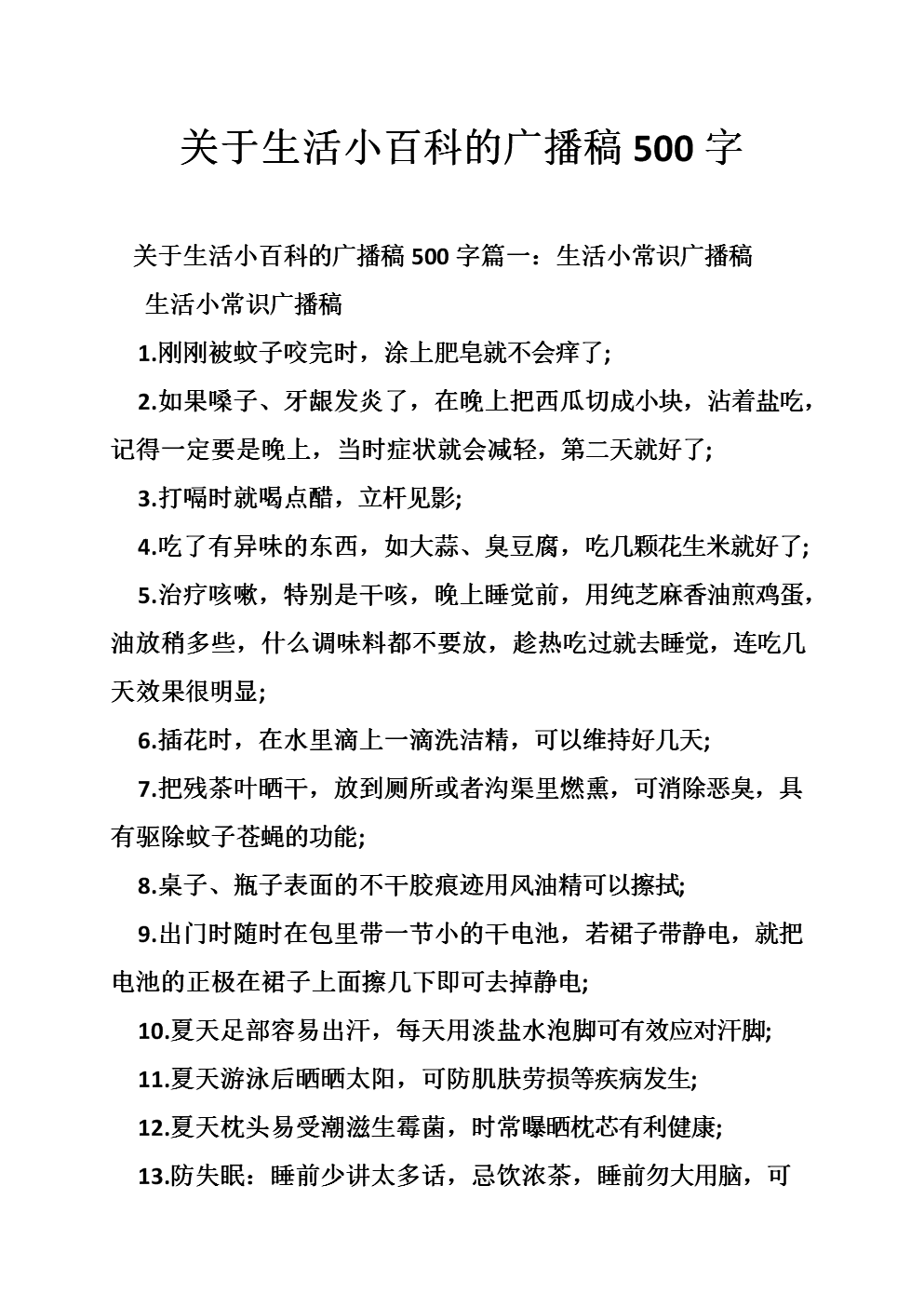

生活常识题目是那些涉及日常起居、健康管理、居家技巧等基础知识的问答集合。它们不像专业学科那样高深,却直接影响着我们的生活品质。记得有次邻居因为不懂燃气灶熄火保护装置的使用原理,差点酿成事故。这类题目能帮助我们在关键时刻做出正确判断。

掌握生活常识的人往往具备更强的适应能力。比如知道食物相克原理的人,在准备家宴时就能避免不当搭配。了解基础急救知识的人,遇到突发状况时不会手足无措。这些题目看似零散,实则构成了独立生活的基石。

生活常识题目的分类体系

生活常识题目通常按照应用领域形成树状结构。从厨房里的调味品保存到客厅的电器维护,从个人护理到公共礼仪,每个分支都对应着特定的生活场景。这种分类方式让庞杂的知识变得井井有条。

我习惯把生活常识题目比作中药柜的小抽屉。每个抽屉里装着解决特定问题的“药材”:健康养生类题目像是补益药材,居家安全类题目如同急救药材,社交礼仪类题目则类似调理药材。这种分类方法特别便于按需取用。

生活常识题目的应用场景

这些题目的应用场景远超我们想象。学校老师会用它们设计趣味知识竞赛,社区工作人员靠它们编写便民手册。企业培训中也越来越多地加入生活常识模块,毕竟员工的生活质量直接影响工作效率。

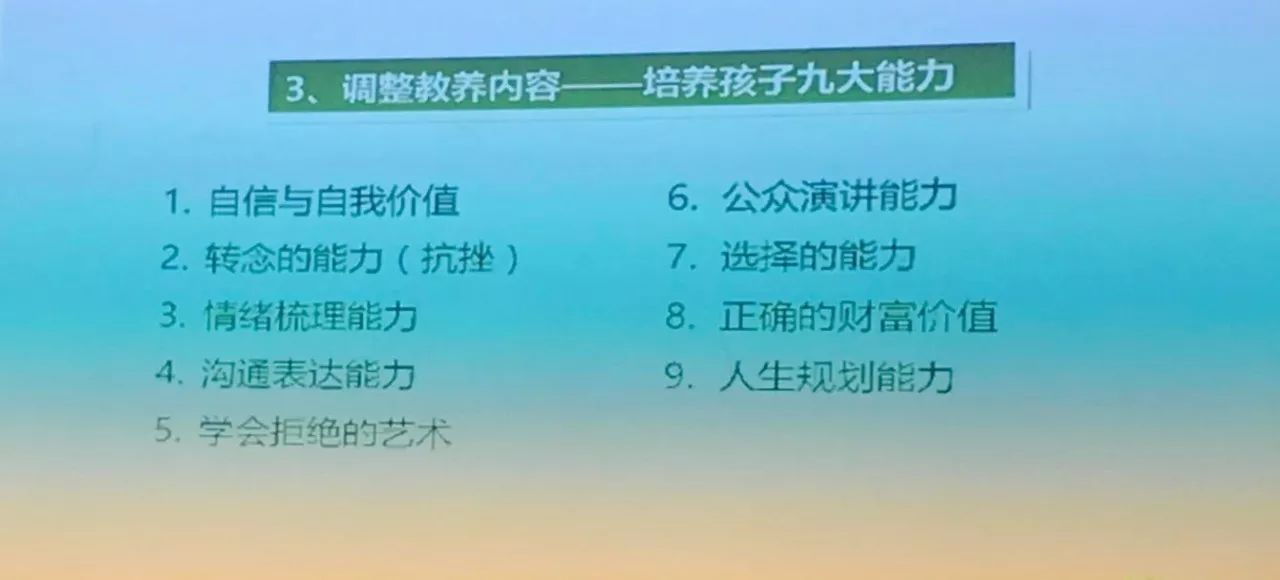

最近参加亲子活动时注意到,许多家长特别重视孩子的生活常识积累。他们不再局限于课本知识,而是通过日常情景问答培养孩子的实践能力。这种教育方式的转变很有意思,说明大家越来越认识到生活智慧的价值。

生活常识题目就像隐形的生活助手。它们可能不会立刻带来显著改变,但会在某个不经意的时刻,让你从容应对突发状况。这份从容,正是我们追求的生活质感。

清晨冲泡牛奶时,你是否思考过不同水温对营养保留的影响。这些围绕健康生活的日常疑问,构成了我们身体最基础的保护网。它们看似微不足道,却像呼吸般贯穿每个生活瞬间。

饮食营养与食品安全题目

食物搭配的学问远比想象中复杂。比如菠菜豆腐同食会影响钙质吸收,海鲜与维生素C同吃可能引发中毒。这些题目常出现在家庭主妇的交流中,也应该是年轻人独立生活的必修课。

我母亲总强调“食不过饱”的原则。后来学习营养学才知道,这种传统智慧符合现代科学建议。每餐七分饱确实能减轻消化系统负担。这类题目教会我们,健康饮食不需要复杂计算,关键在于掌握基础原则。

食品保存的题目特别实用。记得有次将蜂蜜放进冰箱,结果结晶得挖都挖不动。后来才明白某些食物反而适合室温保存。这类知识让我们避免浪费,也保证食材安全。

个人卫生与疾病预防题目

洗手这件小事藏着大学问。正确的七步洗手法需要持续40-60秒,比大多数人想象的要长。疫情期间这个习惯变得尤为重要,但很多人仍然在草草了事。

牙刷更换频率是个容易被忽略的题目。牙医建议三个月换一次,但调查显示超过半数的人用得时间更长。这些细节看似琐碎,却直接影响着我们的长期健康。

换季时节的防护题目值得关注。春秋季适当“春捂秋冻”能增强抵抗力,但具体如何把握度很关键。这类传统养生智慧需要结合现代医学知识来理解。

运动健身与作息规律题目

运动前后的拉伸经常被省略。实际上热身和放松同样重要,它们像书的封面封底,虽然不占主要内容,却决定着整本书的完好程度。

我朋友曾坚持夜跑减肥,结果越跑越精神导致失眠。后来调整到傍晚锻炼,效果反而更好。这个案例说明运动时间选择需要个性化考量。

睡眠质量相关的题目越来越受关注。手机蓝光影响褪黑素分泌的知识正在普及,但真正睡前放下电子设备的人仍然不多。这些题目提醒我们,健康习惯需要认知与行动同步。

日常健康类题目就像身体的天气预报。它们帮助我们预见潜在风险,在问题发生前做好防护。这种预防思维,或许是健康生活最珍贵的智慧。

家里的微波炉突然停止运转,你首先检查的是电源还是内部故障?这些看似简单的居家问题,考验着每个人独立生活的能力。它们像空气般无处不在,却又常常被我们忽略。

家电使用与维护题目

洗衣机内筒清洁是个容易被遗忘的课题。多数人只记得洗衣服,却不知道三个月不清洁的洗衣机比马桶还脏。这个发现让我开始定期使用专用清洁剂,衣物过敏问题真的改善不少。

冰箱温度调节藏着不少学问。去年夏天我家冰箱制冷效果变差,维修师傅说是因为温控档位没随季节调整。原来夏季应该调至中低档,冬季反而需要调高,这与直觉完全相反。

空调滤网清洗频率直接影响能耗。有次电费异常升高,检查才发现滤网积满灰尘。定期清洗不仅省电,还能避免呼吸道疾病。这类题目让我们明白,家电维护既关乎经济也关系健康。

家居清洁与整理题目

厨房油污清洁需要讲究方法。直接用钢丝球擦洗不锈钢台面会留下划痕,这是我租第一间公寓时得到的教训。后来学会先用温肥皂水软化油污,保护了房东的厨具也省下赔偿金。

衣柜整理体系直接影响早晨效率。按颜色分类还是按季节收纳?其实按穿着频率分区更实用。常穿衣物放在触手可及的位置,这个改变让我每天多睡十分钟。

卫生间霉菌防治需要从源头着手。单纯擦掉表面霉斑治标不治本,保持通风干燥才是关键。安装排气扇后,我家浴室墙角再没出现过黑色霉点。

家庭安全与应急处理题目

燃气泄漏的应对措施每个人都该牢记。先开窗通风再关闭阀门,切忌开关电器——这些步骤顺序不能错。有次邻居家软管老化漏气,正确的处置避免了严重事故。

电路过载的判断标准很实用。跳闸频繁说明负荷过大,需要减少同时使用的电器。我书房曾经老跳闸,后来发现是电脑、打印机、空调都接在同个插座上。

应急药箱的配置需要定期更新。上周孩子半夜发烧,发现退烧药已过期半年。现在我会在手机设置提醒,每三个月检查一次药品有效期。

居家类题目就像生活的基本功。它们不需要高深学问,却需要持续积累。把这些知识变成肌肉记忆,我们的生活才能真正变得从容不迫。

在便利店排队时,前面顾客的零钱撒了一地,你会蹲下帮忙捡拾还是保持距离?这些微小的社交抉择,构筑着我们与他人相处的日常图景。它们如同空气里的湿度,看不见却时刻影响着人际关系的舒适度。

日常社交礼仪题目

电梯里的站位选择暗含玄机。先进入者应该靠内站立,为后进者留出空间。有次我赶时间挤在门口,导致后面乘客无法顺利出入,那个歉疚感至今记忆犹新。

接递名片的双手礼仪常被忽视。用单手随意接取可能让对方感到不受尊重。现在我都会刻意用双手承接,并花三秒快速浏览内容,这个细节让很多商务场合的氛围变得融洽。

聚餐时的转盘转向藏着学问。逆时针缓慢转动是默认规则,但遇到左撇子朋友就需要灵活调整。上周团队聚餐,注意到有位同事用左手夹菜,主动调整转向后收到会心微笑。

职场礼仪规范题目

邮件称呼的细微差别值得玩味。“尊敬的”显得正式,“您好”更显亲和。刚入职时我给总监邮件用了“嗨”,后来 mentor 悄悄提醒我注意职级差异,这个教导让我避开很多职场雷区。

会议发言时机的把握需要修炼。不等别人说完就插话显得急躁,沉默全程又可能错失良机。我发现等发言者吸气停顿的瞬间切入最自然,这个技巧让我的提案通过率显著提升。

工位布置的边界感需要平衡。摆放家人照片能展现亲和力,但过多私人物品可能影响专业形象。我们部门新来的实习生用漫威手办填满隔板,虽然个性鲜明却让客户有些无所适从。

网络社交礼仪题目

微信群聊的@功能需要克制使用。全员@会形成信息轰炸,有选择地@相关人员更显体贴。昨天小区业主群因为有人频繁全员@引发争执,其实分开@几位物业人员就能解决问题。

视频会议的背景布置反映专业度。虚拟背景虽然方便,但偶尔出现的穿帮反而更显尴尬。我习惯在书架前参会,既保持私密性又营造沉稳形象,这个设置获得过客户多次好评。

朋友圈点赞的隐性格局值得留意。给领导每条动态点赞显得刻意,完全忽视又可能显得疏离。我采取逢重大成就必赞的策略,既保持互动又不过度热情,这个分寸拿捏让职场关系更自然。

社交礼仪从来不是束缚个性的枷锁。它们是经过时间沉淀的相处智慧,帮助我们在这个紧密相连的世界里,既保持自我又温暖他人。掌握这些规则,就像掌握了一种无声的沟通艺术。

十字路口的红绿灯变换时,你会抢最后几秒通过还是停在白线后?这些看似微小的选择,实则是我们与法律最近的接触点。法律条文或许显得冰冷,但它们构筑着社会运转的温暖底线。

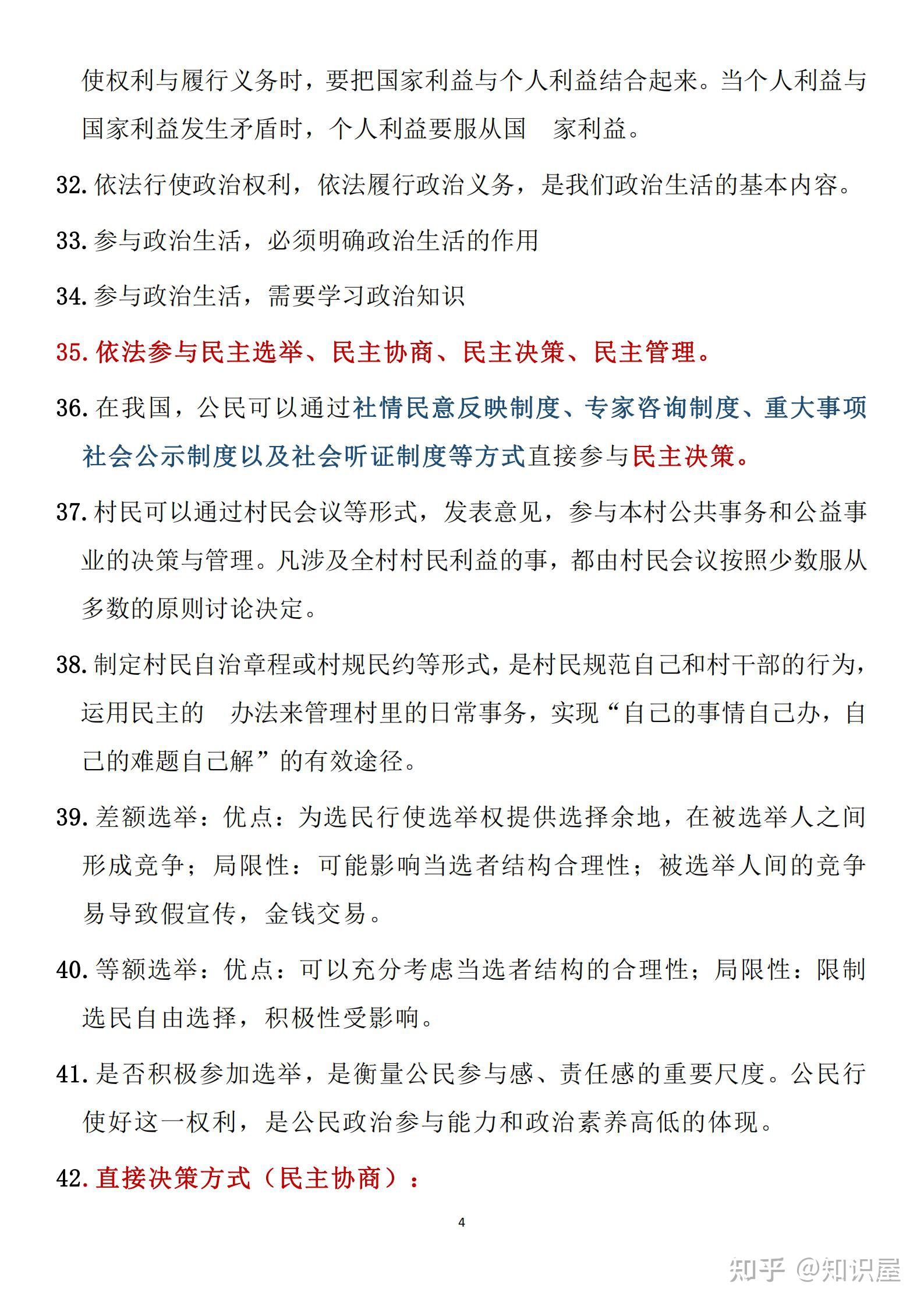

消费者权益保护题目

网购商品拆封后能否退货困扰着许多人。去年我买了个蓝牙音箱,拆封试用发现音质与宣传不符,抱着试试看的心态联系客服,没想到七天内无理由退货政策真的保护了我的权益。

促销活动的“最终解释权”并非尚方宝剑。商场标注“买一赠一”却在小字里限定赠品数量,这种模糊宣传实际上违反了消费者权益保护法。现在看到这类活动,我都会仔细核对活动细则。

外卖里吃出异物的赔偿标准值得了解。不仅仅是退款那么简单,根据食品安全法,消费者有权要求价款十倍或损失三倍的赔偿金。这个知识帮朋友成功维权过一份混入塑料片的麻辣烫。

交通安全法规题目

电动车载人年龄限制常被忽略。后座只能搭载十二周岁以下儿童,这个规定让很多家长措手不及。记得邻居曾因载着初中生女儿被交警拦下,那张罚单成了整个小区的交通安全课。

酒驾标准比想象中更严格。一杯啤酒可能就让酒精含量超标,我同事聚会时只喝了半杯红酒,代驾费不过三十元,却避免了可能吊销驾照的风险。

斑马线前停车让行体现城市温度。有次我停车让行,老人过马路时特意朝我点头致谢。这个瞬间让我理解,交通法规不仅是约束,更是人与人之间的安全契约。

劳动法基础知识题目

试用期期限与合同期限直接挂钩。三年合同试用期不得超过六个月,这个细节在签第一份合同时救了我。当时公司想设置八个月试用期,引用法条沟通后成功调整为法定时限。

加班费计算方式需要心中有数。工作日150%、休息日200%、法定节假日300%,这三个数字应该像手机密码一样熟悉。上个月公司统一结算加班费,好几个同事才发现之前少算了节假日加班。

离职证明是劳动者应有的权利。无论主动辞职还是被辞退,单位都必须开具证明。前同事因与主管争执负气离职,半年后新公司需要离职证明,原单位不得不补开,这个规定保护了每个人的职业连贯性。

法律不是悬在头顶的达摩克利斯之剑。它是我们每日生活的守护者,从超市购物到职场打拼,这些看似枯燥的条文始终在为我们撑起保护伞。了解它们,就像在口袋里放了一把随时可用的钥匙。

打开手机应用商店搜索"生活常识",跳出来的结果可能让你眼花缭乱。这些资源就像超市货架上的商品,需要懂得挑选才能找到真正适合你的那一款。

在线题库与APP推荐

"常识问答大全"这类APP通常内置了上千道题目。我去年下载过一个,每天通勤时做十道题,一个月后突然发现能轻松回答孩子关于"微波炉为什么不能加热金属"的提问了。

微信小程序里的生活常识测试特别适合碎片时间。不用下载安装,点开就能参与答题竞赛。上周家庭聚会时,我们用它做了个趣味比赛,七十岁的姨妈居然在食品安全题目环节赢了所有人。

专业科普网站往往藏着高质量题库。像果壳网的科学常识测试,每道题都有详细原理说明。记得有道关于"隔夜菜亚硝酸盐"的题目,不仅给出答案,还解释了具体含量和安全标准,这种深度解析特别实用。

知识付费平台提供系统化学习路径。得到APP的生活素养课程配有章节测试,题目设计明显更贴近实际场景。付费内容的质量确实更高,但建议先试听再决定是否购买。

图书资料与期刊推荐

《家庭生活百科全书》这类工具书依然不可替代。虽然查起来没有手机方便,但体系化的知识结构是碎片化阅读无法比拟的。我家那本已经被翻得书脊开裂,却在停电断网时派上过大用场。

《健康时报》《食品安全导刊》等专业期刊值得定期翻阅。它们提供的都是经过专家审核的最新信息,去年某期刊关于"自热食品安全使用"的专题,直接帮我设计了一套家庭应急食品的测试题目。

儿童科普读物也是灵感来源。《神奇校车》系列里关于微生物的知识,被我改编成了给孩子洗手时的趣味问答。把复杂知识转化成简单题目,这个过程本身就在提升你的常识水平。

二手书店经常能淘到绝版生活指南。那本1998年出版的《家庭应急手册》,虽然装帧老旧,里面关于台风准备的 checklist 至今仍然适用。老书里的实用智慧,往往被新时代的我们忽略了。

自主编写生活常识题目技巧

观察日常生活中的"为什么"是题目源泉。为什么冰箱门密封条会发霉?为什么运动鞋要轮流穿?这些身边现象都能转化成好题目。我开始刻意记录这些疑问,半年就积累了二百多道原创题。

把操作步骤改写成选择题是个妙招。"正确使用灭火器的步骤"可以变成排序题,"厨房油锅起火怎么办"能设计成情景选择题。这种转化让枯燥的安全知识变得生动易记。

参考答案要附带原理说明。单纯对答案的题目价值有限,我编写时会注明每个选项的对错原因。比如"哪种食物不宜冰箱冷藏"的题目,会解释香蕉低温储藏反而容易变黑的科学原理。

题目难度需要阶梯式分布。既要有"烫伤后第一时间应该怎么做"这种基础题,也要设置"不同材质砧板的消毒方法区别"这类进阶题。照顾到不同使用者的知识层级,题目库才更有生命力。

建立个人题目收藏夹就像在攒知识金币。当你在超市能一眼识别食品标签的猫腻,在家电卖场可以准确比较产品性能,这些日常的小胜利,都是那些题目在你脑中生根发芽的证明。