生活百科小常识有什么?揭秘传统智慧与现代科学的实用指南,轻松解决日常烦恼

小时候奶奶总说生姜擦头皮能防脱发,我试了整整一个夏天。头皮火辣辣的,掉发量却没见少。这种代代相传的生活智慧,有时灵验得像魔法,有时却让人哭笑不得。

那些口耳相传的生活妙招

厨房里撒把盐能去油污,冰箱放柠檬可除异味,这些方法几乎成了家庭主妇的标配。记得有次红酒洒在白衬衫上,母亲立即撒上盐巴,浸泡后再用热水冲洗——污渍神奇地消失了。这类经验往往源自长期生活观察,成本低廉且随手可得。

传统方法最动人之处在于就地取材的智慧。用香蕉皮擦拭皮鞋,咖啡渣吸附异味,报纸擦玻璃不留水痕。这些法子带着生活温度,仿佛在说:解决问题不必大费周章。

实验室里的生活革命

现代科学用显微镜和数据分析,为生活技巧注入全新视角。研究表明食盐去渍原理在于氯离子能破坏色素结构,而热水会使蛋白质凝固反而让污渍更顽固——这解释了为什么母亲的方法偶尔会失效。

科学家们发现小苏打除霉的真正优势在于其碱性环境抑制霉菌孢子活性,白醋的醋酸浓度需达到5%才能有效杀菌。这些精确到小数点后的数据,让生活技巧变得可测量、可复制。

跨越时空的智慧对话

古老方法擅长处理日常小麻烦,像用米汤浆洗衣物这种传承千年的技巧,其淀粉成分确实能在纤维表面形成保护膜。但面对新型合成纤维,这种传统方法就显得力不从心。

现代科学提供的方案往往更具普适性。超声波清洗技术能深入微米级缝隙,酵素清洁剂可针对性分解特定污渍。不过这些方案通常需要专用设备或化学品,失去了传统方法那种信手拈来的优雅。

有个有趣发现:某些传统智慧正被科学重新认可。比如竹炭除湿这项古老技艺,现在被证实其多孔结构确实具备强大吸附能力。科学仪器测量出每克竹炭的表面积相当于一个篮球场大小——这为古老方法提供了令人信服的解释。

最好的生活智慧或许不在于坚守传统或盲目追新,而是理解每种方法背后的原理。知道什么时候该用祖母的土方子,什么时候该相信实验室数据。这种选择能力本身,就是最珍贵的生存智慧。

上周在超市遇见邻居张阿姨,她正把购物车里的精白米换成糙米,嘴里念叨着“现在专家都说要吃粗粮”。这个细节让我想起二十年前,家家户户还以顿顿白米饭为生活富裕的象征。我们的饮食观念,正在经历一场静悄悄的革命。

餐桌上的古今对话

“冬吃萝卜夏吃姜”这条古训,小时候总听外婆挂在嘴边。现在营养学研究显示,生姜含有的姜辣素确实能促进血液循环,适合夏季解表散寒;而萝卜中的淀粉酶在低温环境下活性更高,有助于冬季消化。古老智慧与现代科学在这里不谋而合。

传统饮食强调“食补同源”,把食物当药材使用。喉咙不适喝蜂蜜枇杷膏,受寒了煮红糖姜茶。这些方法蕴含着对食物特性的深刻理解,虽然古人并不清楚具体是哪种化合物在起作用。

现代营养学则把食物分解成蛋白质、碳水、维生素的精确配比。我的健身教练总强调每公斤体重需要1.5克蛋白质,这种量化思维让饮食变得可计算,却也失去了传统饮食文化中那种整体观。

那些我们深信不疑的饮食误区

“喝骨头汤补钙”可能是流传最广的饮食误解。实验室数据显示,一碗骨头汤的钙含量仅相当于同等重量牛奶的1/50。那些浓白汤汁里更多的是脂肪和嘌呤,对痛风患者反而不利。

身边很多朋友还在坚持“不吃主食减肥法”。初期体重确实会快速下降,但减去的多半是水分和肌肉。没有碳水供能,身体会开始分解蛋白质,基础代谢率随之降低——这就是为什么节食减肥容易反弹的科学解释。

另一个常见误区是“水果代替正餐”。我表妹曾连续一个月晚餐只吃水果,结果体检时查出轻度脂肪肝。水果中的果糖在肝脏代谢,过量摄入同样会转化为脂肪堆积。

不同年龄的饮食密码

观察幼儿园的午餐配餐很有意思:孩子们的餐盘里总有切碎的胡萝卜和西兰花。这不是为了好看,而是幼儿的咀嚼能力有限,同时需要更多维生素A促进视力发育。

青少年时期对铁和钙的需求达到人生峰值。记得侄子青春期时总喊饿,医生建议在零食里加入坚果和乳制品。这个阶段充足的营养摄入,直接影响最终的身高和骨密度。

中年后的饮食需要做减法。父母现在吃饭会刻意控制油盐,增加膳食纤维。年龄增长带来的代谢放缓,要求我们更精准地控制能量摄入,同时保证必需营养素不短缺。

老年人的饮食又是另一番景象。牙口不好使得他们偏爱软烂食物,但这往往意味着营养密度下降。把肉类打成泥,蔬菜切碎,在照顾进食能力的同时维持营养均衡,需要特别的用心。

饮食智慧从来不是非此即彼的选择。懂得在传统经验与现代科学间找到平衡,在生命不同阶段调整策略,这才是真正的健康饮食之道。就像我那位改吃糙米的邻居,她的改变不是对过去的否定,而是对当下身体需求的清醒认知。

昨天整理储藏室时,翻出一套母亲陪嫁的樟木箱。打开箱盖,那股独特的樟脑香气瞬间唤醒了儿时记忆——那时家家户户都用这种天然防虫方法。如今我的衣柜里挂着几个电子防虫器,安静地散发着人畜无害的超声波。从樟木到芯片,我们的居家方式正在经历着怎样的变迁?

清洁保养:老方法与新产品的对话

还记得祖母用淘米水擦拭家具的习惯吗?那些微小的淀粉颗粒确实能在木质表面形成保护膜,这个传统方法蕴含着对物质特性的敏锐观察。现在我的清洁柜里摆着各种专用护理剂,针对不同材质都有配套产品。科技让保养变得更精准,却也让我们失去了那种物尽其用的智慧。

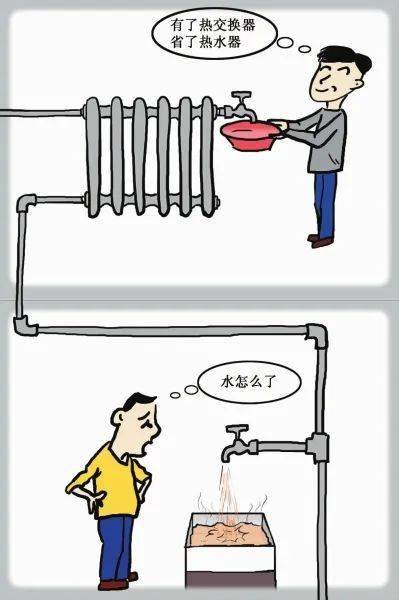

柠檬汁去除水垢这个小窍门至今仍然有效。酸性物质分解钙镁离子的原理,现在有了科学的解释。但面对严重的水垢堆积,专业除垢剂的效率显然更高。上周清理热水器时,我先是尝试了白醋浸泡,效果有限后还是用了市售除垢剂——传统方法与现代产品在这场清洁战役中达成了默契配合。

厨房油污处理最能体现这种变迁。以前用面粉吸油,现在用纳米海绵;过去用小苏打除味,如今用光触媒空气净化器。有趣的是,当我重新尝试面粉吸油法时,发现它对刚溅出的热油效果出奇地好。某些传统智慧,依然在现代生活中保有一席之地。

收纳整理:从“藏起来”到“看得见”的演变

老式衣柜总是做得又深又高,棉被衣物层层叠放。这种“垂直收纳”确实节省空间,但要取出底层的物品就得大动干戈。现在的收纳理念讲究“可视化”,使用透明收纳盒、分层置物架,让每件物品都有自己的固定位置。

我母亲那代人喜欢把东西都收进柜子,表面空无一物才算整洁。现在的整理师却建议“常用物品触手可及”。这个转变背后是对时间价值的重新认识——与其每天花十分钟翻找物品,不如让空间略显凌乱但高效实用。

日本主妇发明的“断舍离”与传统的“勤俭持家”形成有趣对比。老一辈总觉得东西留着总有一天能用上,年轻人更倾向“需要时再买”。两种理念没有绝对的对错,关键是要找到适合自己生活节奏的平衡点。我家现在采取折中方案:季更衣物实行“一进一出”原则,既控制总量,又避免过度消费。

安全防护:经验传承与智能守护

传统防盗方法充满生活智慧:在窗台放盆花,门口挂个风铃。这些看似随意的布置,实则是精心设计的预警系统。现在我的智能家居系统能在陌生人靠近时自动亮灯,手机实时接收警报。科技提供了更全面的防护,但也让我们对电子设备产生依赖。

防火措施的演变尤为明显。从前水缸常满,沙桶备用;现在每个房间都装有烟雾报警器,厨房配备灭火毯。记得有次煎鱼忘关火,烟雾报警器响起时,我第一反应竟是去找手机确认报警来源——这种条件反射式的反应,生动体现了科技如何重塑我们的安全意识。

老人独自在家时的安全监测一直是个难题。过去靠邻居互相照应,现在可以用智能手环监测心率、跌倒等异常情况。不过最让我安心的,还是社区里那些热心的老街坊。他们或许不懂科技,但那份人与人之间的关怀,是任何设备都无法替代的。

居家生活的智慧,从来不是简单的推陈出新。最好的状态或许是:既懂得用科技提升效率,也不丢掉那些经过时间检验的生活窍门。就像我最终把母亲的樟木箱搬回了卧室,与电子防虫器并肩而立——它们各自以不同的方式,守护着这个家的安宁。

上周家里水龙头突然漏水,我下意识地拿出工具箱里的生料带准备自己处理。缠绕到第三圈时突然停住——上次这样修完,两个月后漏水更严重了,最后不得不请专业水管工来重装整个阀芯。生活中我们总在简单方法与专业方案之间做着选择,这种选择背后,其实是时间、成本和效果的精妙权衡。

应急处理:厨房智慧与专业知识的较量

被热油烫伤时,老一辈会立即涂抹牙膏或酱油,这些土方法确实能暂时隔绝空气缓解疼痛。但现代医学明确指出,这种做法可能引发感染,最专业的处理始终是流动冷水冲洗十五分钟。记得有次做饭烫伤手指,母亲坚持要敷酱油,而我选择了冲冷水后涂抹专业烫伤膏——恢复速度的差异让人印象深刻。

食物中毒的应急处理更能体现这种差异。民间流传着喝牛奶解毒的方法,实际上牛奶只能延缓毒物吸收,真正有效的还是立即催吐并保留样本送医。去年邻居误食野生蘑菇,家人先给灌了绿豆汤,耽误了最佳洗胃时机。这个案例让我明白,某些应急情况真的不能依赖经验之谈。

鼻出血时仰头这个错误方法至今仍在流传。实际上这样会导致血液倒流咽喉,正确做法是身体前倾,用手指按压鼻翼。看似简单的应急处理,背后都是解剖学原理在支撑。现在我家里常备专业止血棉,但也会教孩子正确的按压手法——简单与专业之间,我们需要的不是二选一,而是明智的判断。

日常维修:自己动手与专业服务的成本账

换个灯泡、拧个螺丝这些基础维修,自己动手确实省时省钱。但涉及到电路改造、水管安装,专业人员的价值就凸显出来了。我曾在网上看教程自己安装智能开关,结果导致整个线路短路,维修费用远超当初省下的安装费。那次经历让我学会了区分“可以DIY”和“应该请专业人士”的界限。

家具组装是个有趣的中介地带。平板包装家具大多设计成用户自装,但复杂的大型衣柜、升降书桌,专业组装团队两小时就能完成,自己可能要折腾一整天。这个时间成本的换算很值得思考:我们省下的究竟是金钱,还是本该用于陪伴家人、放松休息的宝贵时间?

墙面刷漆这个常见的家装项目,自己施工与专业团队的差距往往体现在细节处理。边角收口、颜色均匀度这些看似简单的工作,需要多年的经验积累。去年我自己翻新书房墙面,远看效果不错,近看就能发现刷痕不均匀。专业漆工带来的不仅是美观,还有涂料寿命的保障。

时间管理:纸笔记录与数字工具的共舞

祖父至今保持着在台历上记事的习惯,红色圆圈标注重要日期,这种实体提醒方式有着独特的仪式感。我的手机里装着三款时间管理应用,却常常因为通知过多而忽略重要事项。有时候最简单的办法反而最有效,就像我現在会把最关键的任务同时记在纸质笔记本和电子日历上。

番茄工作法这个经典的时间管理方法,既可以用厨房定时器实践,也能通过专业应用实现。有趣的是,当我用实体计时器时,那种“咔嗒”声带来的紧迫感,是手机应用震动无法比拟的。但专业应用的统计数据功能,又能帮助我分析工作效率的变化规律。

任务清单的管理最能体现简单与专业的融合。便签纸随手记的随性,与GTD方法论的严谨,在我的工作中共存。重要项目用专业项目管理工具跟进,日常琐事还是靠冰箱上的磁性便签。这种混合体系可能不够纯粹,但确实最适合我的工作节奏。

最好的实用技巧,往往是简单方法与专业方案的有机结合。就像我最终学会了判断:哪些漏水可以自己处理,哪些必须立即报修;哪些提醒适合写在纸上,哪些必须依赖数字系统。生活智慧的真正精髓,或许就在于懂得在什么情况下选择什么方案——这种判断力本身,就是最实用的技巧。